Management

"Donner du sens" ???

Le 2018-12-13

Ndw 16. Un impératif managérial, moins évident qu'il n'y parait.

En effet :

1. Il y a déjà du sens. Les acteurs en attribuent nécessairement à la mission qu'ils accomplissent. Le terrain n'est jamais "vierge de sens'.

2. Le sens n'appartient à personne. Il circule, s'échange, se transforme,...Les dirigeants n'en sont donc pas les propriétaires. S'il leur revient de fixer un sens, au sens de direction - orientations, priorités, etc qui permettent d'agir - celui ne couvre pas toute la question.

3. Les acteurs élaborent eux-mêmes le sens qu'ils donnent à ce qu'ils font à partir de ce qu'ils vivent et constatent, des échanges, de leur histoire personnelle et collective, de leur culture.

4. Ce rapport actif à la construction du sens est surmultiplié dans nos sociétés contemporaines. Le sens n'étant plus donné et n'allant plus de soi, chacun est amené à travailler à sa production.

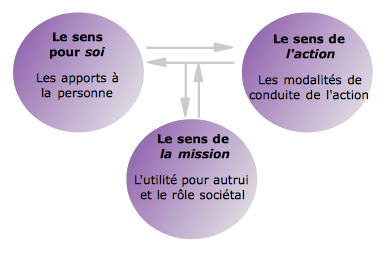

5. Cette élaboration est le fruit d'un processus articulant trois foyers de sens en forte interdépendance.

La logique du système peut se formuler ainsi : Une personne s'engage dans l'action au nom d'une mission.

C'est au travers du sens de la mission que chacun définit son utilité sociale. Qu'est que je-nous apportons à autrui, à la société ? Quelles valeurs accompagnent l'accomplissement de la mission ? Comment celle-ci s'actualise et prend sens dans un monde en évolution ? Etc.

Mais pour une personne engagée quotidiennement dans son travail, cette dimension quasi-institutionnelle ne fera sens de manière effective que si et seulement si :

- cet engagement a aussi un sens pour soi : Est-ce que je m'y retrouve moi en tant que personne, en termes de valeurs, de développement, de reconnaissance, d'évolution de vie, etc ?

- Et si les modalités de la conduite de l'action concrète (soit, le sens de l'action en tant que tel) sont cohérentes, lisibles, fondées sur un diagnostic, adaptées à ses publics cibles, pertinentes au regard de la mission et de ses évolutions, enrichissantes pour la personne, productrices de collectif, etc.

Plus les liens se tissent entre ces trois pôles, plus le sens se densifie, circule et irrigue l'ensemble du système (comme une sève !).

Quelques conséquences pour l'action :

- Chercher à cultiver le sens, le déployer, et à entretenir sa dynamique plutôt qu'à combler un soi-disant manque en "donnant du sens".

- Créer des conditions à même de susciter des effets de sens, en travaillant sur les trois pôles simultanément et leurs liens, afin d'activer le processus.

Ces effets se manifestent principalement après-coup et consistent, soit, à renforcer le sens déjà là, soit à le modifier, l'enrichir, le renouveler et ainsi porter un nouvel élan.

- A trop se centrer sur les grands principes - projet d'entreprise, projet de territoire, projet d'administration, valeurs, chartes, etc - et la communication "pédagogique" qui généralement les accompagne, cela tourne à vide par déficit d'ancrage.

Il nous semble donc nécessaire d'investir tout autant et si ce n'est plus, l'activité quotidienne en la considérant comme un lieu stratégique d'articulation entre les trois foyers et non comme une simple déclinaison du grand projet.

Un projet d'équipe co-construit, des diagnostics réguliers sur l'activité et le fonctionnement collectif, une analyse et une action fondées sur la connaissance de ses publics, échanges et analyse de pratiques, co-construction de solutions, scan des situations types problématiques, check-up des process, souci permanent des conditions de travail, véritable coopération entre services, association au processus de décision en amont,...

Ces pratiques rendent le travail plus intéressant, accordent une place à l'individualité dans une dynamique collective, redonnent la main aux acteurs de terrain tout en les invitant à porter une action stratégique à leur échelle et donc à faire sens,... En animant au quotidien le processus, chacun peut alors être le siège et l'acteur de significations enrichies et renouvelées.

Etat des lieux

Le 2018-09-10

Ndw15 / Chroniques territoriales. Nos multiples travaux1 auprès des agents territoriaux, confirment le diagnostic suivant : Face aux profondes transformations en cours, l'action managériale a un effet déterminant sur le climat social. Certes, les multiples réorganisations et la réduction des ressources, par déstabilisation et intensification de la charge de travail, impactent le vécu des collectifs et des agents. Mais ce qui décide du résultat final est l'action managériale entreprise.

Nous identifions ainsi trois grands types d'expérience sociale de la transformation en cours.

1. La régression. Elle procède par perception du renforcement de la centralisation de la décision et des modalités de contrôle. Ce mode de pilotage guidé par une forte logique de sécurisation, et fréquemment emprunt d'une méfiance à l'égard des fonctionnaires, produit un double effet négatif : glaciation des relations et rétraction des espaces d'autonomie. Vécu comme une régression par des cadres sur-sollicités et en même temps devenus dépendants au chef, la perte de l'estime de soi vient alors s'ajouter à la déstabilisation comme aux multiples projets à mener dont l'accompagnement difficile des réorganisations. Elle met de nombreux cadres dans une situation difficile, voire en danger : multiplication des RPS en tout genre.

Ce sentiment régressif touche l'ensemble du corps social. En effet, au moment où la situation exige de faire appel à la personne de l'agent (donner de soi, s'impliquer, changer de manière de travailler, de penser, etc), cette modalité porte atteinte à son espace vital et ainsi la nie. Il n'est pas rare alors de rencontrer des agents, cadres ou non, qui pour se protéger et maintenir le sens donné à leur travail fixent leur énergie sur une tâche investie, se créant ainsi un espace de sauvegarde de soi.

2. La morosité. Règne ici le statu quo managérial. On rabote, on réorganise, et on accompagne socialement les transferts et fusions. Mais du point de vue managérial ou des modes de fonctionnement, rien ne se passe. On continue à faire comme avant alors que les fondamentaux sont clairement en train de bouger. Il y a bien adaptation, mais la modalité est ici purement réactive et se limite à une rationalisation économique subie asséchant peu à peu l'élan des acteurs. Le choc est certes moins rude que précédemment. Mais le "faire comme avant" n'ouvrant aucune perspective, mène nulle part.

3. Le renouvellement. Cette dernière expérience sociale se caractérise par la perception dʼavancées managériales significatives, en rupture avec ce qui se faisait communément dans la collectivité. Quelques occurrences simultanées ou successives suffisent à enclencher le processus. Entre elles, un lien sʼopère et, ce faisant, construit une règle dʼinterprétation : il y a une volonté dʼaller de lʼavant et de renouveler lʼunivers professionnel de la territoriale. Le champ des avancées possibles est large. Les figures les plus marquantes en sont : une logique d'action fondée résolument sur les usagers, lʼintensification des relations internes verticales et transversales pour un collectif plus coopératif, des projets dynamisant lʼaction individuelle et/ou collective, des signes de reconnaissance qui vont de la valorisation à une participation plus active aux décisions en passant par lʼaccroissement des marges de manoeuvre, un dispositif de formation plus soutenu, des outils-méthodes pour un plus grand professionnalisme, etc.

L'enjeu est d'enclencher un processus de transformation globale et de l'entretenir par enchaînements afin de renouveler lʼexpérience concrète du travail. S'ouvre ainsi la perspective dʼun devenir dans lequel les agents sont dʼores et déjà engagés. La dynamique positive devient alors le centre organisateur de la perception. Les agents évoquent une "révolution en cours" ou bien à affirment un "C'est mieux qu'avant !". La puissance des avancées essentiellement managériales est donc réelle : une perspective s'ouvre, un sens se dessine.

L'impact de l'action managériale est d'autant plus déterminant que ce bouleversement économique et institutionnel intervient au moment même où le rapport au travail est en mutation et les attentes sociales fortes. Dés lors, soit l’action managériale agit à contre-courant par la centralisation et le contrôle, soit, tout au contraire, elle parvient à capter cette attente et ouvre alors une voie aux agents.

C'est le chemin que nous tentons d'emprunter avec certains collectivités en prenant pour point d'entrée, le "mieux-être au travail" et pour objectif la coproduction d'un projet managérial à 1 an. Cet angle d'approche en redonnant une place à la personne au travail amène les collectifs à construire quelques actions-phares sur lesquelles se concentre leur énergie. Elles permettent de faire bouger les relations, les modes de fonctionnement, etc, et ainsi d'inscrire, rapidement et dans le réel, une dynamique visant à "mieux faire ensemble". Dans ce cadre et tels que les collectifs s'en emparent, le "mieux-être au travail" s'avère donc être bien plus qu'une simple compensation aux épreuves du changement, un véritable levier de transformation.

1 La nouvelle donne territoriale. Cahiers N°16 Observatoire social de la MNT, 2016. Paré à virer, livret RH MNT-ADGCF, 2017. Ré-enchanter le quotidien. Cahiers N°20 Observatoire social de la MNT, 2018.

La réunion d'équipe : haut lieu de transformation

Le 2017-01-20

Ndw 12 Les réunions régulières d'équipe constituent un moment à fort pouvoir instituant. S'y distribuent les places et les pouvoirs respectifs, s'y modélisent les relations entre les différents acteurs, s'y posent les objets de travail dignes d'être discutés et ceux laissés hors champ, etc. Elles sont par conséquent des lieux stratégiques de la transformation du système managérial.

Nul besoin de construire des dispositifs "en plus", chronophages et souvent provisoires. Il est plus productif de transformer l'existant et de faire en sorte que la réflexivité et la dynamique collective qui surgissent généralement le temps d'un séminaire annuel, irriguent le quotidien du travail.

1. Souvent figées autour de l’information descendante, agrémentée de la revue de projets en cours et se concluant de quelques questions diverses, il est temps, à tous les niveaux de l'organisation, du manager de proximité à la direction générale, de les rendre plastiques : Faire varier les formats, les objets, les techniques,...afin de dynamiser les relations, les places, le collectif et les individus.

Il s'agit d'inscrire au sein de la régularité temporelle un principe systématique de variations formelles donnant du rythme et offrant de surcroît la garantie d'une production riche et variée. Modifier les conditions de production des échanges favorise l'émergence d'analyses renouvelées, la découverte et l'apprentissage d'autres modalités relationnelles, l'élaboration d'issues praticables face à ce qui semble impasse.

2. Ce "plastiquage" ne consiste pas à seulement favoriser les échanges entre participants, mais à faire des échanges le principe structurant de la réunion d’équipe.

C'est en développant les échanges entre pairs

- que l'on dé-hiérarchise. Dé-hiérarchiser ne consiste pas à faire disparaître tout principe hiérarchique, mais à faire en sorte qu'il ne soit pas l'unique principe à régir les relations.

- que l'on sort l'activité réelle et tout l'engagement subjectif qu'elle suppose du "hors champ" dans lequel ils sont souvent maintenus. Alors qu'ils constituent l'expérience même du travail face aux imprévus et à la complexité de toute situation professionnelle.

- que l'on transfigure le collectif, lui redonne toute sa puissance : celle de faire sens à partir de son espace d'action.

3. Le champs des variations possibles est vaste.

Les techniques, multiples, sont là, à disposition - co-développement, analyse des pratiques, retour d'expérience, swot, balises du futur, atelier créatif, co-construction de solutions, analyse des situations types,etc, etc. Il suffit de s'en inspirer.

Les possibilités d'ouvrir ponctuellement la réunion à d'autres participants sont inépuisables : externes à l'organisation, internes du "dessous" qui n'y ont généralement pas accès, du "dessus" qui, à tort, se l'interdisent, internes "d'à côté" trop souvent oubliés.

Et enfin, l'autorisation des n+1, n+2,... n'est aucunement nécessaire. Chacun est sur ce point libre d'agir. Il n'y a qu'à prendre le risque d'oser "y aller".

Reconnaissance au travail

Le 2016-11-04

Ndw 09. Interview sur la reconnaissance non monétaire pour Entreprise & Personnel.

Suite à une intervention dans un module de formation pour les DRH des grandes collectivités (INET)

![]() entretien-reconnaissance-jg-entreprise-et-personnel.pdf (83 Ko)

entretien-reconnaissance-jg-entreprise-et-personnel.pdf (83 Ko)

Fusion : Rendre les écarts féconds

Le 2016-04-14

Chroniques territoriales/Ndw05. Un cadre d'un Conseil Régional "en fusion" me faisait part de tout l'intérêt qu'il portait aux échanges avec ses homologues. L'apport principal était à ses yeux de découvrir des écarts dans les manières de faire. " Ils ne font pas comme nous. Et pourtant nous sommes dans l'administration ! "

Quels enseignements en tirer ?

1. Si il y a écart dans le faire, c'est qu'il n'y a pas UNE manière de faire inscrite dans le marbre et qui serait historiquement fondée. Non seulement des pistes s'ouvrent, deux en l'occurence. Mais l'existence de ce deux signifie qu'il peut y en avoir trois, quatre, etc. L'écart dissout l'illusion du marbre, crée un vide et ouvre potentiellement un espace de créativité.

2. En remettant en cause ce qui n'était pas interrogé et qui pourtant fondait l'action, l'écart a un effet réfléchissant qui constitue l'apport tout autant professionnel que personnel de la rencontre. Il permet de se réfléchir et de réfléchir: prise de recul, pas de côté réflexif.

3. Paradoxalement, l'écart rapproche. C'est le moteur de la construcion du lien. Sur fond de similitude ce bout d'altérité vient vous dérégler, vous surprendre et fait, au sens fort, rencontre. Comme toute véritable rencontre, elle fait naître un désir de poursuivre l'échange, appelle une suite, soit le début d'une histoire. Pas celle écrite en haut, mais celle vécue en bas et faite de multiples interactions.

4. Quand elles fusionnent, mutualisent, font groupe, etc. les organisations ont souvent tendance à se focaliser sur ce qu'il y a de semblable chez les uns et chez les autres et à construire un socle se résumant au plus petit dénominateur commun. Elles réduisent l'écart et font à la lettre fusion: deux ne font qu'un.

Plutôt que de vouloir trop rapidement réduire l'écart comme on réduirait une fracture en en rapprochant les deux bouts pour qu'ils n'en fassent plus qu'un, il est souhaitable de rendre l'écart fécond afin que deux donnent naissance à un. (Procréation plus que fusion !)

5. Plus que sur les différences identitaires, les écarts qui comptent portent sur le faire : comment fais-tu ? Et à partir de là, qu'allons-nous faire ensemble, comment allons-nous nous organiser, que nous apportons-nous mutuellement et nous transforme, qu'allons-nous construire ensemble, etc.

C'est une approche pragmatique. Elle se base sur l'action, rend l'écart productif et donne toute sa place aux acteurs, à tous les niveaux de l'organisation. Cette dernière crée les conditions pour que cela se passe mais ne construit pas à la place des acteurs. Elle laisse le jeu des interactions se déployer.

Le commun c'est ce que l'on construit grâce à l'intelligence collective que nos écarts produisent.