Ndw 16. Un impératif managérial, moins évident qu'il n'y parait.

En effet :

1. Il y a déjà du sens. Les acteurs en attribuent nécessairement à la mission qu'ils accomplissent. Le terrain n'est jamais "vierge de sens'.

2. Le sens n'appartient à personne. Il circule, s'échange, se transforme,...Les dirigeants n'en sont donc pas les propriétaires. S'il leur revient de fixer un sens, au sens de direction - orientations, priorités, etc qui permettent d'agir - celui ne couvre pas toute la question.

3. Les acteurs élaborent eux-mêmes le sens qu'ils donnent à ce qu'ils font à partir de ce qu'ils vivent et constatent, des échanges, de leur histoire personnelle et collective, de leur culture.

4. Ce rapport actif à la construction du sens est surmultiplié dans nos sociétés contemporaines. Le sens n'étant plus donné et n'allant plus de soi, chacun est amené à travailler à sa production.

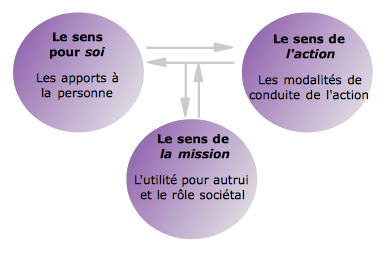

5. Cette élaboration est le fruit d'un processus articulant trois foyers de sens en forte interdépendance.

La logique du système peut se formuler ainsi : Une personne s'engage dans l'action au nom d'une mission.

C'est au travers du sens de la mission que chacun définit son utilité sociale. Qu'est que je-nous apportons à autrui, à la société ? Quelles valeurs accompagnent l'accomplissement de la mission ? Comment celle-ci s'actualise et prend sens dans un monde en évolution ? Etc.

Mais pour une personne engagée quotidiennement dans son travail, cette dimension quasi-institutionnelle ne fera sens de manière effective que si et seulement si :

- cet engagement a aussi un sens pour soi : Est-ce que je m'y retrouve moi en tant que personne, en termes de valeurs, de développement, de reconnaissance, d'évolution de vie, etc ?

- Et si les modalités de la conduite de l'action concrète (soit, le sens de l'action en tant que tel) sont cohérentes, lisibles, fondées sur un diagnostic, adaptées à ses publics cibles, pertinentes au regard de la mission et de ses évolutions, enrichissantes pour la personne, productrices de collectif, etc.

Plus les liens se tissent entre ces trois pôles, plus le sens se densifie, circule et irrigue l'ensemble du système (comme une sève !).

Quelques conséquences pour l'action :

- Chercher à cultiver le sens, le déployer, et à entretenir sa dynamique plutôt qu'à combler un soi-disant manque en "donnant du sens".

- Créer des conditions à même de susciter des effets de sens, en travaillant sur les trois pôles simultanément et leurs liens, afin d'activer le processus.

Ces effets se manifestent principalement après-coup et consistent, soit, à renforcer le sens déjà là, soit à le modifier, l'enrichir, le renouveler et ainsi porter un nouvel élan.

- A trop se centrer sur les grands principes - projet d'entreprise, projet de territoire, projet d'administration, valeurs, chartes, etc - et la communication "pédagogique" qui généralement les accompagne, cela tourne à vide par déficit d'ancrage.

Il nous semble donc nécessaire d'investir tout autant et si ce n'est plus, l'activité quotidienne en la considérant comme un lieu stratégique d'articulation entre les trois foyers et non comme une simple déclinaison du grand projet.

Un projet d'équipe co-construit, des diagnostics réguliers sur l'activité et le fonctionnement collectif, une analyse et une action fondées sur la connaissance de ses publics, échanges et analyse de pratiques, co-construction de solutions, scan des situations types problématiques, check-up des process, souci permanent des conditions de travail, véritable coopération entre services, association au processus de décision en amont,...

Ces pratiques rendent le travail plus intéressant, accordent une place à l'individualité dans une dynamique collective, redonnent la main aux acteurs de terrain tout en les invitant à porter une action stratégique à leur échelle et donc à faire sens,... En animant au quotidien le processus, chacun peut alors être le siège et l'acteur de significations enrichies et renouvelées.