Accompagnement, management, stratégie, travail, organisation, dynamique sociale...

Pour imprimer ou partager une note de travail cliquer sur son titre

Sens de l'action publique locale et attractivité

![]() Par

jeromegrolleau

Le 2023-02-18

Par

jeromegrolleau

Le 2023-02-18

Ci-joint un article publié pour la revue Le mouvement communal éditée par l'Union des Ville et des Communes de Wallonie ( UVCW).

Il tente de mettre en rapport la question du sens et de l'attractivité.

![]() article-uvcw-novembre-2022.pdf (350.34 Ko)

article-uvcw-novembre-2022.pdf (350.34 Ko)

Confinement 1, 2, ... : analyses et pistes.

![]() Par

jeromegrolleau

Le 2021-02-03

Par

jeromegrolleau

Le 2021-02-03

NDW 20 Chroniques territoriales. Lassitude, agacement, usure,..., ces termes récurrents utilisés pour rendre compte du vécu de la situation actuelle sont justes. Pour autant, en mettant en avant la continuité d'un temps qui dure et qui use, ils tendent à masquer des ruptures sous-jacentes déterminantes de l'expérience sociale. Et notamment celles qui, distinguant catégoriquement le confinement 1 de ses suites, rendent compte de la bascule d'une surpression mobilisatrice à une tendance dépressive de plus en plus massive.

1. De l'exceptionnel à l'ordinaire. En se répétant, le confinement perd son statut d'exceptionnalité et fait son entrée dans l'ordinaire. Le 2 ne fait pas que répéter le 1, il initie un ordre ( 1 puis 2, ...) et instaure une régularité. Certes, cet ordinaire est bien "étrange" et anormal, mais il n'en porte pas moins une forme de quotidienneté : les gestes s'incorporent, les habitudes se cristallisent.

Ce passage de l'exceptionnel à l'ordinaire bouleverse les temporalités. Le premier confinement avait construit un temps, "hors temps", mis en suspension et entre parenthèses entre le fameux "avant" et "après". Or, l'accès fiévreux critique qui a mobilisé toutes les énergies s'est mué en "maladie quasi-chronique" alternant apaisements et rechutes. L'avant s'éloigne dans le passé, l'après se dissout dans un futur qui recule au fur et à mesure que nous avançons. Nous sommes dés lors plongés dans un éternel présent marqué d'une forte pathologie de l'action :

- Pouvoir d'agir dégradé : Capacités d'action amoindries et vies rétrécies.

- Interruption récurrente : Le stop and go scande les vies désorientant en permanence l'action soumise à une incertitude radicale.

- Projection empêchée : Tout projet d'action est soumis à condition, subordonné à "si cela va mieux, si,...". Le temps devient conditionnel et Covid-19, le maître du temps.

2. Du monopole à la concurrence entre les principes. Le confinement 1 était régi par un principe unique d'ordre sanitaire. S'il demeure le leader de la légitimation de l'action, il se voit désormais mis en concurrence par d'autres registres : économique, liberté, jouissance de la vie, etc. Ce qui était accepté et ne prêtait pas à discussion, devient objet de discussion publique comme de négociation personnelle. Tout en étant perpétuellement remis dans le rang par l'évolution de la pandémie ! Le tiraillement psychique perpétuel est énergivore et la frustration, permanente.

3. De la "soudure" aux fissures du collectif. Le confinement 1 a donné lieu à un type d'expérience tout à fait particulier le collectif-UN. Chacun s'est trouvé mobilisé par le surgissement de cet événement quasi transcendant. La sidération et la menace ont favorisé le développement du sentiment puissant d'un lien dépassant nos différences : l'affect communautaire. Il a soudé le collectif formant dès lors la figure d'un seul et unique corps. Même, rester chez soi, parfois sans travailler, était une manière de tenir sa place dans un collectif idéalisé et célébré chaque soir aux fenêtres. Le dé-confinement a mis fin à la soudure laissant apparaître peu à peu de multiples fissures au sein d'un collectif devenu plus problématique.

Les "injustices " ont alors pris le devant de la scène médiatique : Pourquoi les boulangeries et pas les librairies ? Pourquoi les cultes et pas la culture ? Etc. Au sein des organisations territoriales, deux points clefs du processus de fissuration du collectif ont commencé à produire leurs effets conjugués, dès les premiers retours en présentiel.

- Les règles sanitaires. Masques, distances, gestion des flux, visioconférences, etc., constituent autant d'embûches à l'établissement de relations fluides. En brouillant le répertoire indiciel permettant d'instaurer confiance et attention à autrui, elles assèchent le liant. Sources de brouillage, elles le sont également de tensions et donc "d'embrouilles" continuelles entre ceux qui les respectent et ceux qui ne les respectent pas ou moins.

- Le retour (du refoulé) : l'hétérogénéité. Ces relations sont d'autant moins fluides, qu'à l'heure heureuse des "retrouvailles" s'est révélée toute l'hétérogénéité ds expériences du confinement 1. Ce qui avait été pensé et vécu comme UN, s'est avéré multiple et hétérogène. Par voie de conséquence, le partage d'expérience spontané qui aurait du donner lieu à une communion et à la célébration collective du devoir accompli n'a pu, bien souvent, opérer et remplir son office. Les rancoeurs de ceux qui estiment avoir donné beaucoup d'eux-mêmes à l'égard de ceux supposés avoir fait défaut, voire s'être "planqués" polluent l'atmosphère. Et ce d'autant plus vivement que la délicate question de la reconnaissance par les organisations sous forme monétaire ou autres se pose.

Ce retour de la différence et le surgissement brutal d'un collectif qui ne va plus de soi suscite déception, voire désillusion. La solidarité qui se construisait autour de l'adaptabilité et des enjeux de continuité du service, tend à se jouer désormais dans les interactions quotidiennes autour du respect des règles sanitaires et des traces du confinement 1 qui remontant à la surface tendent à s'enkyster dans les équipes.

Sans aucun doute, certaines équipes et organisations ont su entretenir la flamme du commencement. Mais nous ne prenons guère de risque à émettre l'hypothèse que la conjugaison de la diminution de la puissance d'agir, de la frustration permanente et de la fragilisation des collectifs nourrit une tendance dépressive significative et minent progressivement un corps social épuisé par l'événement Covid-19.

Quelques premières pistes de travail. Tout en ayant pleinement conscience de la difficulté pour les dirigeants comme pour les managers d'avoir à gérer une situation de ce type dans un contexte perpétuellement mouvant et radicalement incertain, nous suggérons néanmoins de :

1. Considérer cette nouvelle situation comme un temps stratégique et non comme un temps strictement opérationnel. Cette longue saison dépressive, éprouvante et usante, marquera sans doute tout autant l'histoire des équipes et des collectivités que la saison 1 du premier confinement. La question stratégique à se poser est alors celle-ci : que puis-je faire de cette situation et de ce qu'elle ouvre comme possible ? Et non seulement, que puis-je faire dans cette situation et des limites qu'elle impose ?

2. Faire parler les affects, partager et analyser. L'expression et la compréhension des affects qui circulent dans les collectifs me semble le préalable à la possibilité d'une gestion pertinente de la situation. Construire une représentation de "ce qui se passe" permet de prendre le recul nécessaire à l'action et d'éviter de se laisser happer par l'ambiance interne (en rajoutant, par exemple de l'agacement à l'irritabilité déjà présente). Dans ce cadre, il est important, autant que possible, de créer des temps entre managers et au sein des équipes afin d'exprimer les ressentis, de les partager, de les analyser, soit, retisser les liens à partir des émotions. (Notons que le fait de leur donner place et droit de cité, c'est déjà faire acte stratégique : initier une évolution culturelle des organisations territoriales cf. point 1).

Les trois propositions suivantes, en tenant de nouer passé, présent et futur, visent à réintroduire une trame de continuité là où dominent pour l'heure, ruptures, hachures, interruptions.

3. Restaurer du familier. En réactivant autant que faire ce peut les micro-rituels du quotidien, les routines et les habitudes du travail mais aussi en prenant appui sur le temps cyclique de l'organisation : préparation budgétaire, entretiens individuels, etc. Le temps a été mis hors de ses gonds et le quotidien, chamboulé. Prendre appui sur le temps long des cycles et des habitudes, c'est redonner de l'armature au temps et une assise aux personnes.

4. Rendre quotidien l'exceptionnel. Il s'agit d'ancrer de manière durable dans le fonctionnement quotidien de l'organisation toutes les pratiques et modes de fonctionnements surgis lors du confinement 1 et jugés comme des avancées pertinentes. Soit, puiser, collectivement, dans tout le potentiel ouvert à l'occasion du choc initial pour l'actualiser et le pérenniser. C'est la clef de voûte de la reconstruction de la continuité et du nouage des temporalités.

La matière à travailler est ici abondante :

- Télétravail, procédures allégées, processus de validation et de décision accélérés, priorisation accentuée, etc.

- Nouveaux services créés, modalités de rendu du service repensées, liens de coopération renforcés ou instaurés avec de nouveaux partenaires, etc.

- Intensification de la communication managériale, forte écoute et disponibilité, réactivité aux questionnements, attention aux situations particulières, confiance accordée aux équipes, aux agents, au terrain dans leur capacité à s'auto-organiser, fonctionnement plus horizontal, etc.

Et les enjeux stratégiques, conséquents :

- Construire un acquis constituant une trace positive de l'événement : ce ne fut pas un temps et une mobilisation pour rien.

- Et ainsi, faire la démonstration d'une capacité à se transformer "vraiment" et non simplement de s'adapter ponctuellement de manière réactive.

5. Sur cette base, se projeter, en prenant appui sur le moment "charnière" que constituent le renouvellement du mandat politique pour les communes et intercos ou la fin du mandat pour les départements et les régions. Ce temps institutionnel est propice à la formalisation d'un nouveau cadre de la relation aux élus, à l'établissement de diagnostics, à l'élaboration d'un projet stratégique et managérial, etc.

Loin d'être un temps mort stratégique, cette période constitue donc un moment opportun à même de jeter de premières "ancres" pour le futur. L'après, c'est maintenant !

![]() Par

jeromegrolleau

Le 2021-02-01

Par

jeromegrolleau

Le 2021-02-01

Ci-dessous, la célèbre définition du Care par la philosophe Joan Tronto.

La crise Covid-19 a rendu visible toute l'importance de cette activité à laquelle, de fait, les agents des collectivités locales s'adonnent. La Fonction publique territoriale, afin de repenser et renforcer le sens qu'elle donne à son action suite à Covid-19, aurait à nos yeux, tout intérêt à se nourrir, entre autres, de ce courant de pensée tout autant éthique que politique.

Pour en savoir un peu plus un lien vers un article présentant l'ouvrage, https://laviedesidees.fr/Pour-une-theorie-generale-du-care.html

Télétravail : déliaison sociale ou reconstitution de soi ?

![]() Par

jeromegrolleau

Le 2020-12-18

Par

jeromegrolleau

Le 2020-12-18

Chroniques territoriales Ndw 19.

1. La mise en place, forcée et dans l'urgence, du télétravail et des technologies associées a permis de maintenir les relations internes et externes, d'assurer au mieux la continuité du service et donc, in fine, de contribuer à la continuité des vies quotidiennes des habitants soumises à de fortes ruptures.

2. Marqueur de l'événement Covid dans le champ du travail, nous avons constaté que ce dispositif avait constitué pour de nombreux agents une véritable découverte et une expérience souvent positive. Cette dernière est sous-tendue par une logique de ré-appropriation de son travail, caractérisée par :

- la concentration liée à l'atténuation des sollicitations incessantes venant hacher le travail,

- la liberté accordée en termes d'auto-organisation de son travail valant confiance et reconnaissance,

- la sérénité par suspension du temps de trajet et meilleure articulation entre les différents pôles de sa vie.

Ces trois termes désignent l'effet paradoxal du télétravail, celui d'être plus présent subjectivement à son travail, et, de surcroît, de parvenir à conjuguer qualité, efficacité et efficience.

3. Pour de multiples raisons (compatibilité de l'activité, matériel, management inapproprié, appétence personnelle, etc.), tous les agents n'ont pu vivre pleinement cette expérience. Mais cette logique et ses principales caractéristiques, si elles peuvent être contrariées, constituent néanmoins le coeur de l'attractivité du télétravail.

4. Celle-ci est d'autant plus forte qu'elle prend sens au regard d'une tendance croissante à la mobilisation généralisée (Martucelli 2017) des acteurs sociaux perpétuellement enrôlés dans des flux multiples :

- irriguant tous les aspects de la vie sociale et notamment le travail,

- appelant réponse immédiate et réactivité. D'où sentiment d'accélération et de saturation du présent, etc,

- et puisant abondamment dans les ressources psychiques et physiques des personnes. D'où burn out, stress, épuisement, etc.

Dans cette optique, le télétravail n'est donc pas tant le renforcement de l'atomisation de la société (désengagement, rejet du collectif, etc). Mais un dispositif contrecarrant la tendance à l'atomisation des individus eux-mêmes : "jouets" sous l'emprise des flux, ballotés et entraînés par leur cours et se dispersant au gré des multiples sollicitations. Il est ainsi à comprendre comme la possibilité d'un abri temporaire au sein des flux.

Le collectif n'y est pas rejeté, mais tenu, un temps, à distance afin d'être présent à ce que l'on fait, de retrouver prise (versus la déprise) et d'habiter pleinement son travail. Distance ne signifie pas ici déliaison et désengagement. La reconstitution de soi en sujet de son travail est au contraire la condition d'une relation au collectif et aux autres, en personne.

5. Les risques d'isolement, de décrochage, et d'atteintes à la socialité sont bien présents. Et un usage intensif peut clairement s'apparenter à une mise en danger. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec lucidité, les demandes des agents semblent généralement porter sur 1 ou 2 jours par semaine. Mais les enjeux de transformation entourant le télétravail ne se limitent pas à trouver le bon équilibre entre les temps.

6. Premier enjeu : inscrire l'introduction du télétravail dans une perspective de différenciation et qualification des espaces-temps. Le télétravail en est un, avec ses qualités propres (concentration, liberté, sérénité). La visio-conf. centrée sur l'échange rapide d'informations et la coordination opérationnelle en est un autre.

Mais le présentiel offre lui aussi de nombreuses possibilités de temps participant d'une réappropriation individuelle et collective du travail. La convivialité, la santé et le bien-être, la machine à café, la coopération, le débat, la résolution de problèmes, l'accompagnement, l'analyse des pratiques professionnelles, etc, sont autant d'espaces-temps potentiels à investir. Reste à les penser et les construire au regard d'une intention explicite afin de leur donner toute leur densité qualitative.

L'enjeu est de sortir d'un temps soumis à la seule pulsation du tempo, et de construire, sur cette base, des figures rythmiques variées offrant une palette de temporalités différenciées. Plus que de temporiser, il s'agit donc dans cette optique de temporaliser (Caye, 2020), en créant et en structurant des temps permettant aux individus et aux collectifs de s'installer dans un présent vivable et habitable, car riche d'un rapport à soi, aux autres et au travail revivifié.

7. Le second enjeu est bien évidemment managérial.

Le management à distance rend nécessaire des pratiques clefs du management : expliciter les attendus et leur pourquoi, en discuter, adopter une posture ressource, laisser de l’autonomie, faire confiance a priori, instaurer des points réguliers, poser des échéances, etc. La distance met à nu des fondamentaux structurant la relation managériale et exige leur mise en acte. Or, ceux-ci sont loin d'être toujours appliqués et ce d'autant que la relation de proximité tend souvent à faciliter leur esquive.

Par ailleurs et sur cette base, il s'agirait d'élargir l'activité managériale à l'instauration et l'animation de tous les temps collectifs potentiels offerts notamment par le présentiel et évoqués précédemment. Il y a là un espace de transformation conséquent et nécessaire. Et qui de surcroît, en concernant tout le monde, limite partiellement le risque d'injustice sociale qu'encoure un télétravail excluant les "premières lignes" qui ne peuvent en bénéficier.

* Danillo MARTUCELLI (sociologue) La condition sociale moderne. L'avenir d'une inquiétude, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2017.

* Pierre CAYE (philosophe) Durer. Eléments pour la transformation du système productif. Paris, Les Belles Lettres, 2020.

![]() Par

jeromegrolleau

Le 2020-11-26

Par

jeromegrolleau

Le 2020-11-26

Chroniques territoriales Ndw 18. Covid-19 a fait toucher du doigt le "vif" de l’action publique locale, "faire tenir debout le quotidien" et a ainsi réactivé le sens animant la territoriale. L’engagement souvent spontané des agents ordinaires s'est d'ailleurs particulièrement manifesté. Mais Covid 19 n’a pas seulement rendu sensible le « pour quoi ? », il a tout autant porté le projecteur sur le « comment ? » et le terrain. Du sanitaire au maintien des services essentiels, les questions opérationnelles ont saturé cette séquence. Comment se protège-t-on et protège-t-on autrui ? Comment ouvrir une école, maintenir l’état civil, maintenir le lien avec les habitants les plus vulnérables, etc. ? Entre les mots d’ordre et la réalité, s’est révélée toute la complexité de la moindre activité et des conditions nécessaires à sa réalisation. La valorisation des métiers essentiels s’est donc doublée d’une valorisation de l’activité concrète et du terrain. Sans expertise et savoir-faire terrain, toute stratégie prend le risque d’échouer sur le réel. A ce titre le terrain n'est pas seulement ce qui applique la stratégie. Il la réalise, la nourrit et l'ajuste en continu. Il participe donc pleinement de la fonction stratégique.

La remise en cause de l’action centralisée de l’État et la montée en puissance de la parole des collectivités locales à l'occasion de la crise sanitaire en est une illustration manifeste. Mais ce qui se joue entre les acteurs publics doit de la même manière se jouer au sein des organisations territoriales. Là comme ailleurs, le terrain demeure bien souvent invisible, là comme ailleurs, le savoir d’en haut tend à éclipser le savoir d’en bas, formant l’ « angle mort » des dirigeants (Yves Clôt, 2020)*.

Quelques pistes de travail :

1. Prendre acte de la dimension stratégique du terrain. Reconsidérer la place et la parole des managers de proximité (Cf. Billet Ndw 17), intégrer les acteurs de terrain concernés au processus de décision et libérer des espaces d'autonomie aux équipes opérationnelles (notamment en termes d'auto-organisation), ente autres.

2. Mettre en mots, par les équipes, et rendre visible, au sein de l’organisation, l'activité réelle, soit :

– Les épreuves quotidiennes du travail ;

– ce que ces épreuves engagent subjectivement (initiative, intelligence, énergie physique, attention, relation à autrui, partage de significations…) ;

– ce qu’elles nécessitent en termes organisationnels : ce qui équipe l’action et fait ressource.(Pascal Ughetto 2018)*.

Il s’agit de faire en sorte que l’activité soit travaillée et débattue collectivement et que les agents aient ainsi leur mot à dire sur ce qu’ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font. De nombreux dispositifs peuvent soutenir cette approche consistant à "faire parler" le travail : retour d’expérience, diagnostic de l’activité, échanges de pratiques, analyse de situations types, observation croisée, analyse de dysfonctionnements récurrents, co-construction de solutions et du service rendu.

3. Favoriser l’émergence de projets d’équipe inscrits dans une perspective d’amélioration continue. Ils tiennent certes compte du projet stratégique. Mais ils ne doivent pas pour autant se réduire à sa simple déclinaison, comme nous le voyons souvent. Façonnés par l’équipe et son encadrement, à partir des revisites du service rendu aux usagers, du fonctionnement de l'équipe et de la qualité de vie au travail, s'y élabore une feuille de route à un an autour de quelques actions phares. Favorisant alors la prise en charge de l'activité par les acteurs eux-mêmes, ils leur permettent de "faire sens et stratégie" à leur échelle, en produisant des effets perceptibles et à portée de main.

Yves Clôt, Le choc du réel, in Ensemble et autrement, Le cercle des acteurs territoriaux, 2020.

Pascal Ughetto, Les nouvelles sociologies du travail. Introduction à une sociologie de l'activité. Deboeck, 2018

Reconsidérer la place et la parole des managers de proximité

![]() Par

jeromegrolleau

Le 2020-07-07

Par

jeromegrolleau

Le 2020-07-07

Chroniques territoriales Ndw 17 Le "terrain" est le lieu où la stratégie se réalise et où les politiques publiques prennent corps. C'est en ce point que les transformations s'accompagnent et les actions s'ajustent. C'est au sein des espaces du quotidien que la confiance des agents se construit et que les pratiques se façonnent. Les encadrants de proximité, en première ligne, ont donc une haute valeur stratégique. Celle-ci s'est pleinement manifestée à l'occasion de la gestion de la crise du Covid : sans expertise et savoir faire "terrain", toute stratégie prend le risque d'échouer sur le réel.

Cette valeur s'accompagne d'une grande fragilité. Souvent issus du rang et amenés à gérer d'anciens collègues, ils ont à opérer "sur place" un repositionnement sans commune mesure avec la prise de poste d'un cadre en mobilité. Fortement exposés au réel et à toute son épaisseur, ils ont à faire face aux stratégies qui achoppent ou se contredisent, aux dysfonctionnements comme aux imprévus qui surgissent au quotidien.

Cette place stratégique et cette fragilité sont souvent reconnues. De nombreuses formations sont d'ailleurs mobilisées leur permettant d'être plus à l'aise dans leur travail et de se positionner. Mais pour autant, centrées sur l'acteur individuel, elles ne sont pas en mesure de dénouer le paradoxe systémique dans lequel ils sont pris.

En effet, si l'importance de leur place est, dans le discours, prise en compte, elle se trouve souvent déniée dans les faits. De manière symptomatique, leur appartenance à la communauté managériale est proclamée, alors même que la grande majorité des séminaires managériaux se déroulent encore en leur absence. Plus profondément, le pouvoir dont il dispose n'est aucunement à la hauteur de la valeur qui leur est accordée. Le contraste entre les multiples prescriptions venues d'en haut et la faiblesse de leur pouvoir de les influer est saisissant. Leur voix ne porte pas, ne produit pas ou peu d'effet.

Les conséquences de ce noeud paradoxal se manifestent entre autres autour de la question de l'autorité. Du côté des managers de proximité, la situation d'entre-deux devient, en situation paradoxale, un exercice de haut vol. Comment faire autorité quand vous ne disposez que d'un très faible pouvoir d'influer sur ce qui impacte au plus haut point l'activité et les agents dont vous avez la charge ? Si ce n'est en prenant appui sur votre savoir faire technique et la relation personnelle aux agents, tout en dénigrant parfois ceux "d'en haut". Du côté de la ligne hiérarchique, c'est, en miroir, le constat fréquent d'un encadrement de proximité se positionnant avant tout comme expert technique et manageant de manière "trop" empathique ou "trop" autoritaire.

Les acteurs sont jugés, les représentations des uns et des autres, figées, sans interroger le système dont elles résultent. Cet impensé freine la nécessaire évolution de la place effective des managers de proximité.

Pour dénouer le paradoxe, il est souhaitable d'engager une reconfiguration des relations et des rapports de pouvoir afin de créer les conditions dans lesquelles l'encadrement de proximité acquiert une voix plus forte, une voix qui porte. Le travail mené en coproduction avec diverses collectivités* nous ont permis d'identifier les points clefs d'un processus axé sur les collectifs de travail.

1. Permettre aux encadrants de proximité de construire une représentation partagée et formalisée de ce qu'ils vivent, de leur rôle, de ce qu'ils font, de leur place dans le système, des difficultés qu'ils rencontrent comme de leurs sources de satisfactions. Pour se construire en sujet (versus un "jouet" du système) il faut d'abord se représenter à partir d'un partage d'expériences.

2. Leur faire élaborer les évolutions possibles et souhaitables de leur rôle, de leur action et des conditions organisationnelles (RH, management, processus de décision, etc) qui les favoriseraient. Se construire en sujet collectif, c'est porter un projet, prendre en charge collectivement le devenir de son métier.

3. Partager ce travail sur son rôle et son devenir auprès avec tout l'encadrement. Cette prise de parole publique et collective est un élément clef de la constitution de soi comme acteur qui compte et entend compter. Voilà ce que nous vivons, voilà ce que nous proposons !

4. Passer du collectif des encadrants de proximité aux collectifs managériaux par activités (encadrants de proximité, chefs de services, directeurs, voire DGA d'une même activité) et les faire travailler, sur la base des propositions des encadrants de proximité, à un projet managérial à court terme, co-construit et sur lequel le collectif s'engage. Il s'agit alors d'inscrire dans les faits et les décisions, le poids de la parole des managers de proximité.

* Merci aux villes de Saint-Nazaire, Bagneux et Saint-Jean-de-Monts à l'initiative de dispostifs d'accompagnement conséquents. Merci également aux villes de Challans, Millau et à Vichy-communauté pour leur action.

Interco/Communes : la coopération nécessaire

![]() Par

jeromegrolleau

Le 2020-06-10

Par

jeromegrolleau

Le 2020-06-10

En ces temps de très fortes secousses, la coopération inter-territoriale devient une nécessité absolue.

Quelques analyses et pistes opérationnelles pour avancer et franchir une nouvelle étape !

Deux rapports à disposition, commandés par le CNFPT et L'INSET d'Angers :

![]() vademecum-se-minaire-2018.pdf (2.61 Mo)

vademecum-se-minaire-2018.pdf (2.61 Mo)

![]() cnfpt-livret-numerique-seminaire-dgs-2019.pdf (4.31 Mo)

cnfpt-livret-numerique-seminaire-dgs-2019.pdf (4.31 Mo)

![]() Par

jeromegrolleau

Le 2018-12-13

Par

jeromegrolleau

Le 2018-12-13

Ndw 16. Un impératif managérial, moins évident qu'il n'y parait.

En effet :

1. Il y a déjà du sens. Les acteurs en attribuent nécessairement à la mission qu'ils accomplissent. Le terrain n'est jamais "vierge de sens'.

2. Le sens n'appartient à personne. Il circule, s'échange, se transforme,...Les dirigeants n'en sont donc pas les propriétaires. S'il leur revient de fixer un sens, au sens de direction - orientations, priorités, etc qui permettent d'agir - celui ne couvre pas toute la question.

3. Les acteurs élaborent eux-mêmes le sens qu'ils donnent à ce qu'ils font à partir de ce qu'ils vivent et constatent, des échanges, de leur histoire personnelle et collective, de leur culture.

4. Ce rapport actif à la construction du sens est surmultiplié dans nos sociétés contemporaines. Le sens n'étant plus donné et n'allant plus de soi, chacun est amené à travailler à sa production.

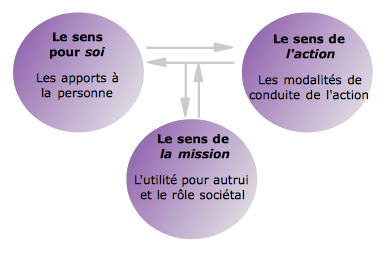

5. Cette élaboration est le fruit d'un processus articulant trois foyers de sens en forte interdépendance.

La logique du système peut se formuler ainsi : Une personne s'engage dans l'action au nom d'une mission.

C'est au travers du sens de la mission que chacun définit son utilité sociale. Qu'est que je-nous apportons à autrui, à la société ? Quelles valeurs accompagnent l'accomplissement de la mission ? Comment celle-ci s'actualise et prend sens dans un monde en évolution ? Etc.

Mais pour une personne engagée quotidiennement dans son travail, cette dimension quasi-institutionnelle ne fera sens de manière effective que si et seulement si :

- cet engagement a aussi un sens pour soi : Est-ce que je m'y retrouve moi en tant que personne, en termes de valeurs, de développement, de reconnaissance, d'évolution de vie, etc ?

- Et si les modalités de la conduite de l'action concrète (soit, le sens de l'action en tant que tel) sont cohérentes, lisibles, fondées sur un diagnostic, adaptées à ses publics cibles, pertinentes au regard de la mission et de ses évolutions, enrichissantes pour la personne, productrices de collectif, etc.

Plus les liens se tissent entre ces trois pôles, plus le sens se densifie, circule et irrigue l'ensemble du système (comme une sève !).

Quelques conséquences pour l'action :

- Chercher à cultiver le sens, le déployer, et à entretenir sa dynamique plutôt qu'à combler un soi-disant manque en "donnant du sens".

- Créer des conditions à même de susciter des effets de sens, en travaillant sur les trois pôles simultanément et leurs liens, afin d'activer le processus.

Ces effets se manifestent principalement après-coup et consistent, soit, à renforcer le sens déjà là, soit à le modifier, l'enrichir, le renouveler et ainsi porter un nouvel élan.

- A trop se centrer sur les grands principes - projet d'entreprise, projet de territoire, projet d'administration, valeurs, chartes, etc - et la communication "pédagogique" qui généralement les accompagne, cela tourne à vide par déficit d'ancrage.

Il nous semble donc nécessaire d'investir tout autant et si ce n'est plus, l'activité quotidienne en la considérant comme un lieu stratégique d'articulation entre les trois foyers et non comme une simple déclinaison du grand projet.

Un projet d'équipe co-construit, des diagnostics réguliers sur l'activité et le fonctionnement collectif, une analyse et une action fondées sur la connaissance de ses publics, échanges et analyse de pratiques, co-construction de solutions, scan des situations types problématiques, check-up des process, souci permanent des conditions de travail, véritable coopération entre services, association au processus de décision en amont,...

Ces pratiques rendent le travail plus intéressant, accordent une place à l'individualité dans une dynamique collective, redonnent la main aux acteurs de terrain tout en les invitant à porter une action stratégique à leur échelle et donc à faire sens,... En animant au quotidien le processus, chacun peut alors être le siège et l'acteur de significations enrichies et renouvelées.